通常来说,企业有自主招聘权,但如果是事业单位要招人,就不是赶个招聘会摆个摊那么简单了,尤其是一些对编制有需求的高端人才,可不是单位想招就能招,想给编制就能给的。

近日,苏州出台了最新人才政策,为事业单位引进高端人才开编制“绿灯”,内容有:事业单位引进高端人才不受岗位总量、最高等级和结构比例限制,可根据需求,设立特聘岗位。特聘岗位人员的工资福利待遇一般由用人单位依照本单位同类常设岗位的相应等级确定,也可实行协议工资……

在美剧《老友记》里面,罗斯最为在意的就是自己的博士身份,后来他获得了终身教职(tenure)身份,还得瑟地说这意味着自己再也不会失业了,让刚刚失业的瑞秋忿忿不已。

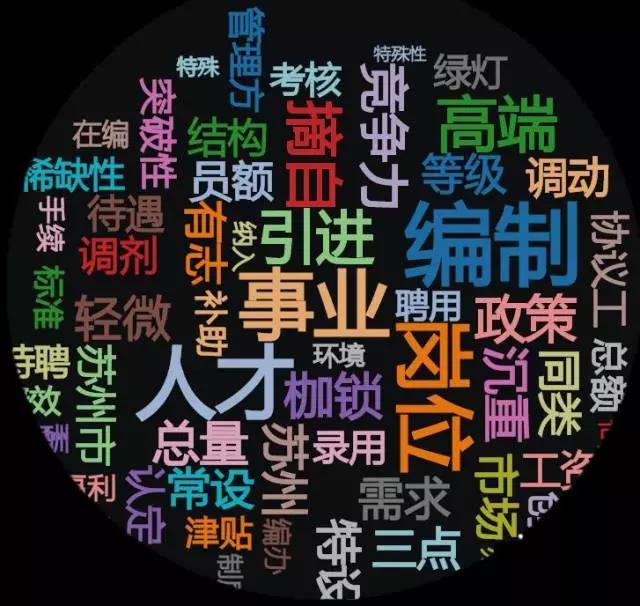

对应到国内的体制内行业,有个名词和终身教职同样重要,那就是——编制。编制附带了太多外延因素:身份、工资收入、社会保障、福利……不消说,人才对编制非常看重,编制对于人才的激励作用极其明显。

有个媒体朋友,供职于一家报纸,这家报纸在业界有个别称,叫做“报界黄埔军校”。之所以这么说,是因为这份报纸什么都好:新闻好看、版面漂亮、记者编辑业务水平高……但是,记者编辑流动频繁,他们不仅跳槽到其他各家报刊电台电视台,甚至还跳向了北京广州和国外。

究其原因,这家报纸拥有的编制名额太少,绝大多数记者编辑签的都是短期合同。虽然待遇还不错,但他们普遍缺乏安全感,往往刚签约,就设定了一个小目标:一两年内跳到一家能解决编制的媒体。

稀缺的未必是最好的,最好的往往是稀缺的。正因为编制的重要性,目前事业单位普遍存在编制不足的问题。而为了解决编制满额或降低用人成本,就像老A所在的报纸一样,很多单位普遍使用编制外人员和劳务派遣人员。

相比普通人才,高端人才往往需要更多的荣誉感、获得感和薪酬水平。在事业单位内,这些和编制往往息息相关——虽然有编制并不意味着是高端人才,但吸引、留下和使用高端人才离不开编制。

对于这一点,苏州市立医院本部的黄书记感同身受。好医院离不开好医生,医院要发展也离不开引进好医生,医院每年都有引才计划,但按照招聘政策,非特殊岗位人才每年只招聘一次,这就意味着,一旦完成了招聘工作,此后医院就无法再次引进人才,哪怕人才再高端、医院再迫切。因此,每每等到医院看中某位高端人才,还没等到下一个招聘期,人才往往已经被其他单位挖走了,黄书记只能感慨叹气。

更为迫切的现实是,医院能够给予高端人才的编制人数严重不足。从理论上来说,医院的编制数和床位数是对应的,床位数多则编制数多;但在市立医院本部,现在的编制数对应的却还是上世纪70年代的床位数!但是,当时只有三四百张床,现在已经有一千多张床位,床位变多了,编制数量却没有随之增加。黄书记很无奈:现在的编制数远远满足不了人才的发展和高端人才的需求。

这还带来了另一个问题:每年医院不少医生已经评上了正高、副高职称,但却没有足够的编制岗位给他们,因为按照原有政策,名额有限。院内医生的编制岗位都不能满足,更不谈引进人才了。

对于引入高端人才的薪酬,目前也有点“遮遮掩掩”。依然按照原有政策,事业单位各级人才的薪资水平都有一定标准,医院往往根据实际情况给引入人才适当上加一点。但是,对于医院来说,有规可依自然更好。

这些问题,即将得以改变,像黄书记这样的事业单位管理者今后不必再为此头疼。就在本月,苏州市对市属事业单位创新编制和岗位管理方式、引进高端人才,制定了新的实施办法,办法出台的背景就是“积极打造更具竞争力的人才制度环境,支持事业单位引才、留才、用才”。

这里提三点黄书记最关心的新政策作简单分析:

1、事业单位引进高端人才推行编制“绿灯”政策。引进人才可采用直接考核的方式办理录用或调动手续。事业单位有空编的,在现编制员额内优先安排;已满编的,由市编办统筹调剂。

——摘自第六条

这可是突破性的变化。根据说明,今后只要是按标准认定的人才,不论是否为事业编制,均可办理调动或聘用手续!

2、事业单位引进高端人才不受岗位总量、最高等级和结构比例限制,可根据单位人才引进和人才发展需求,设立特聘岗位。

——摘自第七条

按照原有政策,岗位需在编制总额内按比例设置。但考虑到人才的特殊性及稀缺性,苏州作了政策突破,明确高端人才可不受编制员额和岗位比例限制,另设特设岗位。

3、特聘岗位人员的工资福利待遇一般由用人单位依照本单位同类常设岗位的相应等级确定,也可实行协议工资。

——摘自第八条

事业单位引进高端人才实行协议工资的,按两种方式确定:纳入编制的在原绩效工资外补助一定的特殊津贴;不纳入编制的按市场原则确定薪酬。

——摘自第九条

也就是说,特岗人才的工资福利待遇明确可实行协议工资!这同样也是突破性的政策。

从现在起,有志在苏州长期发展的高端人才,“编制”这既轻微又沉重的两个字,将不再是束缚你们的枷锁。

浙公网安备 33050202000185号

浙公网安备 33050202000185号